口红效应:女性消费的不仅仅是口红,

更是消费廉价的“奢侈品牌”给自己带来的心理宽慰。

一款大众陌生的口红突然刷屏,除了背后的营销手段外,与当前我们所处的消费阶段与经济环境密不可分。这很容易让人想到著名的经济学现象“口红效应”。

20世纪30年代美国经济大萧条时期。在美国,每当在经济不景气时,口红的销量反而会直线上升。20世纪40年代二战时期,美国的口红销量更是到达了顶峰。这是因为,在美国,人们认为口红是一种比较廉价的消费品,在经济不景气的情况下,人们仍然会有强烈的消费欲望,所以会转而购买比较廉价的商品,我们也会将这种现象称为“低价产品偏爱趋势”。

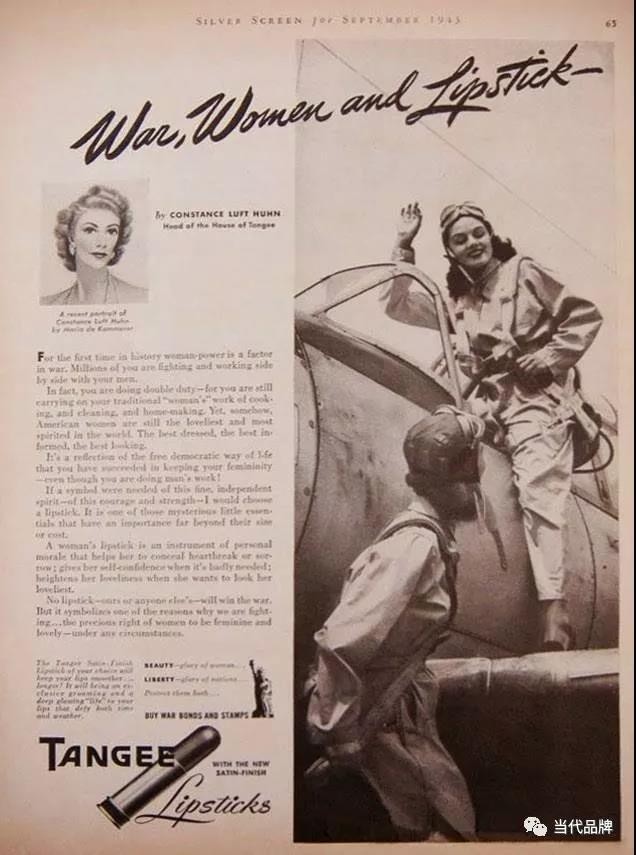

1940年代,当时最大的口红厂商之一Tangee,曾推出一个名为“战争、女人和口红”的广告。

反观当下的中国的奢侈品行业,其背后消费心理也预示人们对低价奢侈产品的偏爱。一个奢侈品的包包要上万,但一个奢侈品牌的口红也不过2-3百左右,在工资短缺的情况下,也能用上ysl或是Dior的东西,何尝不是人们心理上的宽慰。中国超模何穗曾在微博晒出自己的Tom Ford口红50支Lips & Boys系列,她表示“见一个男朋友,换一个颜色。”在高昂的房价和经济收入预期黯淡的当下,我们又怎么能阻止女人去追求一支价位合适又能“慰藉”消费欲的口红呢?

▲1940年代,当时最大的口红厂商之一Tangee,曾推出一个名为“战争、女人和口红”的广告。

“口红效应”下的机遇红利

在“口红效应”发生作用时,我们的日常消费活力总体是不降反升的。口红作为一种“廉价的非必要之物”,可以对消费者起到一种“安慰”的作用,并且经济的衰退会让一些人的消费降低,这样手中反而会出现一些“小闲钱”,正好去买一些“廉价的非必要之物”。虽然“口红效应”被认为是经济低迷场景下的产物,但是很多产业也会在“口红效应”影响下逆势上扬,迎来难得的“机遇红利”。

从微观经济学角度讲,是由于替代效应大于收入效应。当人们放弃购房、购车,放弃出国旅游等对昂贵商品的消费时,人会把手中的闲钱用于消费那些昂贵商品的替代品——“廉价的非必要之物”,也就是产生了替代效应。这种替代效应远远大于因收入减少而减少消费的收入效应。

在口红效益下兴起的行业

首先是化妆品行业。2008年的世界性经济金融危机,口红、面膜的销量开始上升,而做头发、做按摩等“放松消费”也很有人气,这与其他大宗商品和奢侈品的低迷销量呈现出鲜明的对比。 2015年我国化妆品市场规模达到2049亿元,预计到2020年我国化妆品市场规模将达到3608亿元。2007-2020年我国化妆品市场规模复合年均增长率高达15%,成为全球增长最快的市场之一。“口红效应”开始显现。

其次,电影产业也与“口红效应”紧密相连。当大宗消费疲软,会有更多的人选择走进电影院追求精神需求。美国电影一直是“口红效应”的受益者之一,20世纪二三十年代经济危机时期正是好莱坞的腾飞期,而2008年的经济衰退也都伴随着电影票房的攀升。

近两年国内电影娱乐产业的飞速发展,常常归功于经济发展的必然结果,但也有经济学家认为这是经济低迷开始、“口红效应”凸显的结果。中国票房2015年为400亿,2016年为457亿,而2017年已突破500亿元大关,所以中国的票房增长度是不低于每年25%的速度增长,是远远超过整个经济增长的速度。

而当下最能佐证“口红效应”的便是网络娱乐行业。最近,随着自媒体及直播的兴起,国内网红经济以及直播台呈井喷态势发展,各路网红如雨后春笋般涌现。一方面,在经济低迷中,市场需要网红带来的粉丝经济活跃;另一方面,正是因为缺少好的投资标的,网红成为了投资者追逐的对象。

隆合茶业创始人杨丰:以品牌赋能产业 以初心守护茶香

隆合茶业创始人杨丰:以品牌赋能产业 以初心守护茶香  以品牌标准化驱动竹产业高质量发展——福建省品牌建设标准化技术委员会与福建省竹产业标准化技术委员会签署合作框架备忘录

以品牌标准化驱动竹产业高质量发展——福建省品牌建设标准化技术委员会与福建省竹产业标准化技术委员会签署合作框架备忘录  国际品牌评价标准化技术委员会顾问组主席刘平均:锚定品牌评价话语权 打造“人类命运共同体”品牌示范区

国际品牌评价标准化技术委员会顾问组主席刘平均:锚定品牌评价话语权 打造“人类命运共同体”品牌示范区  聚力三方合作 赋能品牌升级——政和县人民政府、福建省品牌建设促进会、京东科技签署战略合作协议

聚力三方合作 赋能品牌升级——政和县人民政府、福建省品牌建设促进会、京东科技签署战略合作协议  千年政和蕴奇珍 品牌引领启新程——“品牌力量·走进政和”暨政和品牌建设成果发布与供需对接活动成功举办

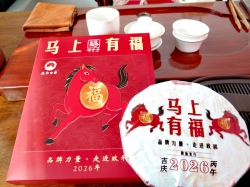

千年政和蕴奇珍 品牌引领启新程——“品牌力量·走进政和”暨政和品牌建设成果发布与供需对接活动成功举办  共启福运 茶香有礼——“马上有福”政和白茶典藏茶饼首发

共启福运 茶香有礼——“马上有福”政和白茶典藏茶饼首发  福建省20个品牌入选2025年度中国消费名品名单!

福建省20个品牌入选2025年度中国消费名品名单!  安踏集团宣布收购彪马29.06%的股权,进一步强化全球化战略布局

安踏集团宣布收购彪马29.06%的股权,进一步强化全球化战略布局  绘知识产权新蓝图 探宁德发展新路径——福建省品牌建设促进会赴宁德市开展“十五五”知识产权保护和运用规划专项调研工作

绘知识产权新蓝图 探宁德发展新路径——福建省品牌建设促进会赴宁德市开展“十五五”知识产权保护和运用规划专项调研工作  双奖映初心,笃行赴新程——片仔癀荣膺双百强

双奖映初心,笃行赴新程——片仔癀荣膺双百强